La démocratie économique expliquées en différentes leçons pour avoir une pleine connaissance de tout ce que le Crédit Social implique. Ce sont les propositions financières de l’ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas, connues tout d’abord sous le nom de démocratie économique (d’après le titre de son premier livre), et connues par la suite sous le nom de crédit social.

La démocratie économique expliquées en différentes leçons pour avoir une pleine connaissance de tout ce que le Crédit Social implique. Ce sont les propositions financières de l’ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas, connues tout d’abord sous le nom de démocratie économique (d’après le titre de son premier livre), et connues par la suite sous le nom de crédit social. Sous le signe de l’abondance — exprime assez bien qu’il s’agit d’une économie d’abondance, de l’accès rendu facile aux immenses possibilités de la production moderne.

Sous le signe de l’abondance — exprime assez bien qu’il s’agit d’une économie d’abondance, de l’accès rendu facile aux immenses possibilités de la production moderne.

Ce livre parle du Crédit Social, mais il est loin d’être une somme créditiste. Le Crédit Social, en effet, est toute une orientation de la civilisation et touche au social et au politique autant, sinon plus, qu’à l’économique.

"Du régime de dettes à la prospérité" est à l’origine de la fondation de l’Œuvre des Pèlerins de saint Michel. C'est le livre qui fit s'écrier Louis Even; "Une lumière sur mon chemin!".

"Du régime de dettes à la prospérité" est à l’origine de la fondation de l’Œuvre des Pèlerins de saint Michel. C'est le livre qui fit s'écrier Louis Even; "Une lumière sur mon chemin!".

"On oublie, on ne voit pas, on ne veut pas voir qu’il y a des gens mal logés, des gens mal nourris, des salaires insuffisants, qu’il y a des pays tout entiers qui souffrent de la faim. Ce n’est pas chrétien de penser, à plus forte raison de dire; c’est leur faute..."

Son Eminence le Cardinal Jules-Géraud Saliège

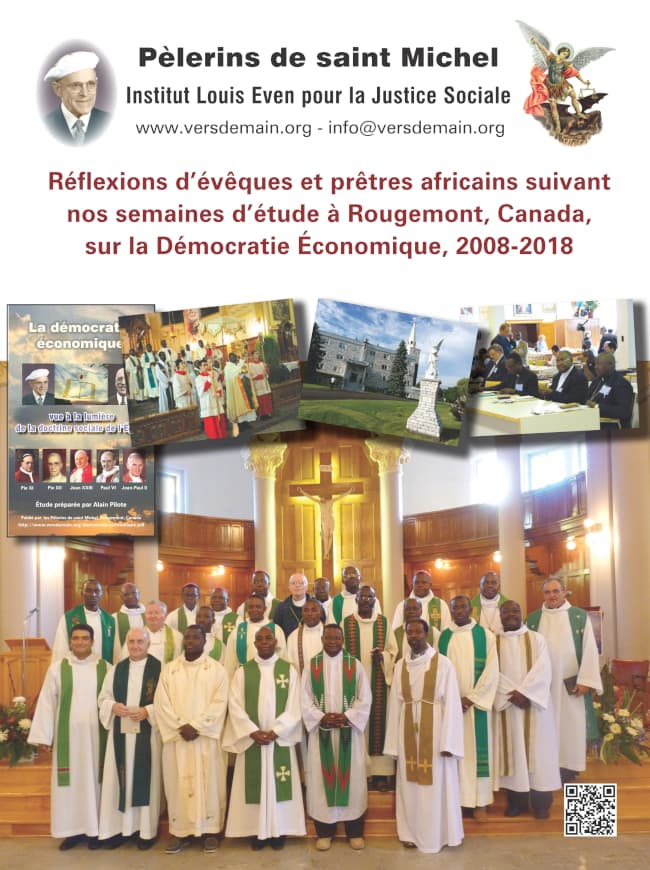

Deux fois par année, nous invitons des évêques, prêtres et laïcs, surtout d’Afrique, à nos semaines d’étude sur le Crédit Social à notre maison-mère de Rougemont au Canada. Voici les commentaires de quelques-uns de ces évêques, prêtres et laïcs.

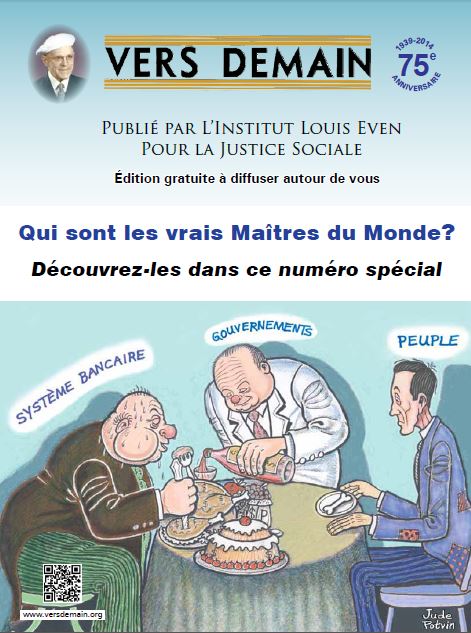

Deux fois par année, nous invitons des évêques, prêtres et laïcs, surtout d’Afrique, à nos semaines d’étude sur le Crédit Social à notre maison-mère de Rougemont au Canada. Voici les commentaires de quelques-uns de ces évêques, prêtres et laïcs. Le système bancaire actuel est pur banditisme, quiconque s’est donné la peine d’étudier la question, (la création de crédit-monnaie-dette par les banques et le contrôle absolu de l’intermédiaire d’échange par les banques), n’en peut douter. Mais c’est un banditisme légalisé c’est-à-dire qu’en conduisant ce racket au profit d’une petite clique d’individus sur le dos du public, les banques restent dans les limites de leur charte, c’est la «patente» accordée par le gouvernement souverain à une machine qui saigne et tue l’humanité.

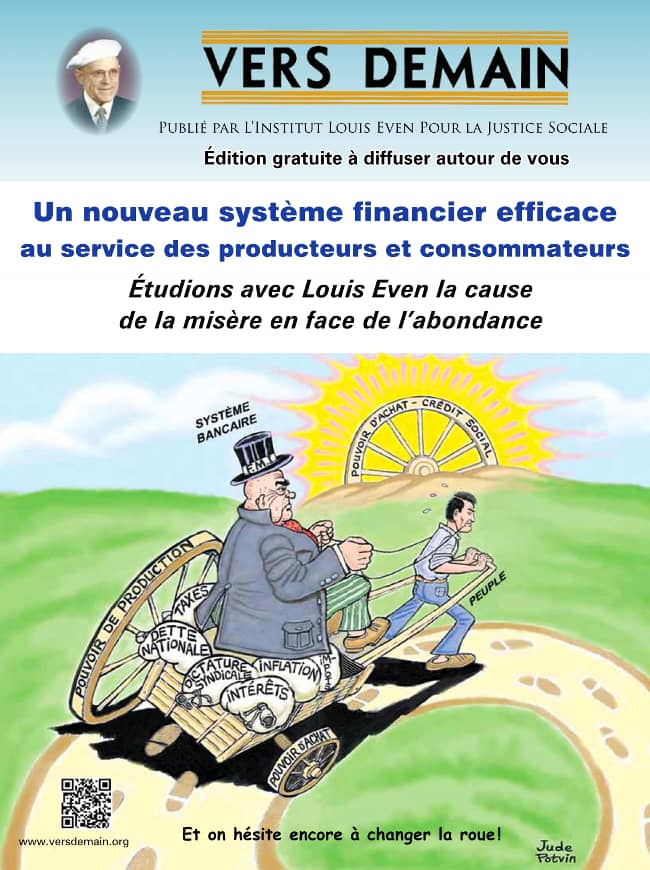

Le système bancaire actuel est pur banditisme, quiconque s’est donné la peine d’étudier la question, (la création de crédit-monnaie-dette par les banques et le contrôle absolu de l’intermédiaire d’échange par les banques), n’en peut douter. Mais c’est un banditisme légalisé c’est-à-dire qu’en conduisant ce racket au profit d’une petite clique d’individus sur le dos du public, les banques restent dans les limites de leur charte, c’est la «patente» accordée par le gouvernement souverain à une machine qui saigne et tue l’humanité. Le système financier efficace dont il va être question dans cette brochure, c’est le système financier connu généralement sous le nom de Crédit Social (ou Démocratie Économique), encore appliqué nulle part, mais dont les principes furent établis par l’ingénieur économiste écossais, Clifford Hugh Douglas, publiés par lui pour la première fois en 1918, propagés depuis par toute une école dans maints pays.

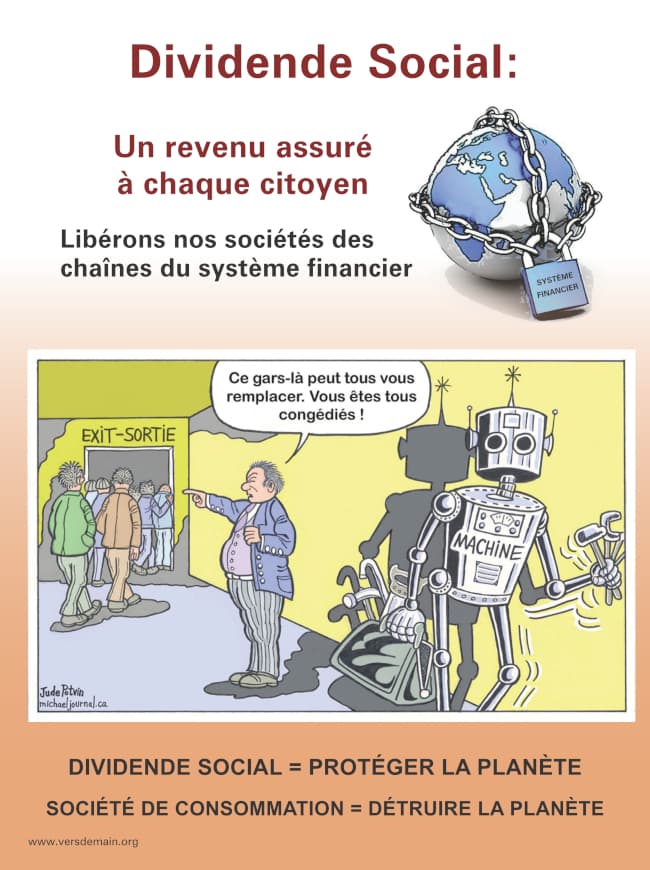

Le système financier efficace dont il va être question dans cette brochure, c’est le système financier connu généralement sous le nom de Crédit Social (ou Démocratie Économique), encore appliqué nulle part, mais dont les principes furent établis par l’ingénieur économiste écossais, Clifford Hugh Douglas, publiés par lui pour la première fois en 1918, propagés depuis par toute une école dans maints pays. Qu’est-ce que vous dites-là? Que le Dividende Social respecterait la planète et que la société de consommation est destructrice de la planète?

Qu’est-ce que vous dites-là? Que le Dividende Social respecterait la planète et que la société de consommation est destructrice de la planète?Dans les 43 comtés où se trouvaient des candidats créditistes pour l'élection du 11 juin, les adversaires, les libéraux surtout, mais aussi les conservateurs déguisés en indépendants, se sont appliqués à dire, écrire, répéter que le Crédit Social est interdit par l'Église. C'est un mensonge de plus, ajouté à bien d'autres, colportés en vue de paralyser le vote créditiste. Les adversaires ont surtout recouru à cette tactique dans les parties de la province où l'on attache le plus d'importance aux directives ecclésiastiques, ce qui prouve bien la malice des calomniateurs.

Les libéraux sont pourtant ceux qui peuvent le mieux comprendre tout ce qu'il y a d'odieux dans cette manière de faire la politique en voulant condamner l'adversaire au nom de la religion. Ils en ont assez souffert dans la province de Québec, lorsque Wilfrid Laurier entreprit de gagner la province au parti libéral.

En ce temps-là aussi, les adversaires des libéraux, les "castors" de l'époque, voulaient faire excommunier tous les libéraux, sous prétexte que le libéralisme religieux était condamné par l'Église.

On entendit des prêtres dénoncer les libéraux en chaire, remarquer qu'ils étaient rouges comme l'enfer et rappeler aux fidèles que le ciel était bleu comme les conservateurs. Même des évêques prirent attitude, et au moins celui des Trois-Rivières encourageait des journalistes à dénoncer le parti libéral.

Des fidèles se virent refuser les sacrements parce qu'ils étaient abonnés à L'Électeur, le journal de sir Wilfrid Laurier.

Tout cela s'explique par une fausse information chez les sincères, mais surtout par beaucoup de perfidie chez les orateurs et publicistes conservateurs intéressés à garder la province de Québec à leur parti.

Mais il se fit un si beau tapage que Rome dut envoyer un délégué exprès pour étudier la question et donner une décision.

Le délégué du Saint Siège fit discrètement une enquête. Il comprit vite qu'il ne s'agissait nullement de libéralisme religieux et que la doctrine politique du parti libéral était parfaitement inoffensive en matière religieuse. Après quoi, il se contenta de déclarer publiquement que tout catholique était entièrement libre d'adhérer ou non au parti libéral.

Cela n'empêcha pas des bleus désappointés de répéter, pendant plusieurs années après le jugement du délégué, que le parti libéral conduirait à la perte de la religion.

Pourquoi les libéraux veulent-ils faire aujourd'hui, à l'égard du Crédit Social, le même jeu que les "castors" d'il y a soixante ans à l'égard du libéralisme politique canadien ? Comme les conservateurs d'alors ce n'est pas tant la vérité qui les inspire que la soif des votes menacés par le Crédit Social. C'est d'ailleurs en temps d'élection que ce beau zèle religieux anime les croisés du parti libéral.

Les catholiques peuvent-ils librement adhérer ou ne pas adhérer au Crédit Social ?

Ce n'est pas aux politiciens qu'il faut demander la réponse.

La dernière déclaration du corps épiscopal canadien concernant les allégeances politiques laisse aux catholiques du Canada pleine liberté d'adhérer au parti ou au groupement politique de leur choix, pourvu : 1° que ce parti ou ce groupement soit déterminé à faire des réformes qui s'imposent ; 2° que ce parti ou ce groupement ne donne ni dans le socialisme ni dans le communisme condamnés par la doctrine catholique.

Les évêques n'ont pas mentionné de noms. Ils laissent aux fidèles le soin de voir si, dans leur groupement politique, on préconise des réformes contre l'exploitation de l'homme par l'homme, puis si l'on y évite le socialisme et le communisme.

Pour certains groupes politiques, comme les C. C. F., il peut être assez difficile pour les fidèles de s'y sentir à l'abri des tendances socialistes. Mais pour le Crédit Social, il ne peut y avoir le moindre doute.

Le Crédit Social est-il entaché de socialisme et de communisme ? Là encore, ne le demandons pas aux politiciens intéressés à approuver ou à condamner. Ne le demandons même pas, non plus, à des membres du clergé qui peuvent savoir ce qu'est le socialisme, mais qui ne savent pas ce qu'est le Crédit Social.

Nous ne pouvons non plus accepter le jugement de ceux qui se contentent de donner un verdict sans l'appuyer d'aucune preuve. Il ne s'agit pas, après tout, d'un mystère incompréhensible, et nous avons droit à des explications à l'appui des conclusions.

Nous refusons donc la déclaration d'un estimable professeur de l'Université d'Ottawa, qui a écrit que, selon lui, le Crédit Social conduisait au communisme ; parce que, s'il l'a écrit deux fois, il ne l'a pas démontré une seule fois.

Nous repoussons aussi la même accusation de la part d'un professeur de l'Université de Montréal, qui, dans le livre où il donne sa conclusion, représente faussement le Crédit Social, tronque des textes et en traduit d'autres infidèlement. Un raisonnement établi sur des prémisses ainsi truquées tombe de lui-même.

Mais, dès 1936, un sociologue dominicain, alors à Ottawa, aujourd'hui directeur d'une faculté de l'Université Laval de Québec, le révérend Père Lévesque, écrivit une brochure intitulée Crédit Social et Catholicisme.

Dans cette brochure, le Père Lévesque prend, l'un après l'autre, les principaux caractères du socialisme : son matérialisme, sa lutte des classes, son opposition à la propriété privée, sa restriction de la liberté humaine et le rôle trop considérable qu'il accorde à l'État.

Puis, le Père Lévesque démontre, textes en main, comment le Crédit Social prêché par le major Douglas donne à l'économique une orientation franchement spiritualiste : ce sont les termes mêmes du père Lévesque, et il cite les livres de Douglas à l'appui.

Il démontre de la même manière le caractère pacifique du Crédit Social, dans le domaine national et dans le domaine international. Puis, le respect absolu du Crédit Social pour la propriété privée et l'initiative personnelle. Le Crédit Social est, par principes, opposé à toute nationalisation. Les créditistes croient qu'avec un régime de Crédit Social, il n'y aurait pas besoin de recourir à la nationalisation, même pour corriger la monopolisation actuelle de certains biens. La seule nationalisation qu'ils préconisent est celle de la monnaie et du crédit.

Enfin, le Père Lévesque démontre comment la philosophie placée par le major Douglas à la base de son système économique glorifie la liberté de la personne ; elle en pousse le culte presque jusqu'à l'exagération. Par contre, aussi, le Crédit Social s'oppose énergiquement à la socialisation par l'État et à toute militarisation de la vie économique.

Ce petit livre du Père Lévesque est donc toute une argumentation. La conclusion vient, aussi irréfutable que les arguments mêmes qui y conduisent :

"Si vous ne voulez ni du socialisme, ni du communisme, opposez-leur le Crédit Social ; il met entre vos mains une arme terrible contre ces ennemis."

Les politiciens n'ont pas aimé la brochure du révérend Père Lévesque. Mais, le contentement ou le mécontentement des politiciens n'a pas le droit d'émouvoir les défenseurs de la vérité.

Toutefois, vu que deux professeurs d'Université, eux aussi religieux, disaient le contraire du révérend Père Lévesque, il y avait source à confusion parmi les catholiques, au moins parmi ceux qui ne prennent pas la peine d'étudier et de juger pour eux-mêmes.

C'est alors que, pour faire plus de lumière, les évêques de la province de Québec chargèrent neuf éminents théologiens d'examiner à leur tour le Crédit Social au point de vue de la doctrine catholique, plus particulièrement pour voir s'il ne s'y trouvait pas de taches de socialisme ou de communisme.

La Commission des neuf théologiens fit son travail en 1939. Elle entendit les deux côtés. Elle repoussa le jugement du Père Lamarche, de l'Université de Montréal, parce que son livre, cousu de falsifications de textes, ne pouvait faire autorité. Elle refusa aussi la conclusion du Père Sauvé, de l'Université d'Ottawa, parce qu'elle ne reposait sur aucune argumentation.

La Commission publia son rapport dans la Semaine Religieuse de Québec et dans celle de Montréal, le 15 novembre 1939.

Dans ce rapport, les théologiens commencent par définir leur champ d'étude : ils jugent seulement au point de vue catholique, pas au point de vue économique. Or, c'est justement le point de vue catholique qui nous occupe ici.

Les théologiens rappellent la définition du socialisme, en quatre points. Puis ils donnent, en quatre points aussi, les propositions du Crédit Social :

Contrôle de la monnaie et du crédit par l'État ;

Monnaie basée sur la production ;

Distribution de monnaie nouvelle par un escompte compensé ;

Distribution de monnaie nouvelle par un dividende national.

Ils étudient ces propositions en regard des encycliques, particulièrement Quadragesimo Anno, et en regard de l'enseignement de saint Thomas, et concluent à l'unanimité : Aucune de ces propositions du Crédit Social ne nous paraît entachée de socialisme ou de communisme.

Voilà pour des arguments d'autorité.

Ajoutons que, ni la brochure du révérend Père Lévesque ni le rapport des théologiens n'ont jamais été désavoués, ni par leurs auteurs ni par les autorités ecclésiastiques. L'autorité épiscopale cependant ne s'est pas prononcée. Son Éminence le Cardinal Villeneuve remarque d'ailleurs que, comme système économique, le Crédit Social ne relève pas plus de l'Église qu'un système de comptabilité ou de géologie.

Les catholiques qui veulent savoir ce que vaut le Crédit Social n'ont qu'à l'étudier et à en juger pour eux-mêmes. Les catholiques ont beaucoup plus de liberté qu'on a l'air de le croire dans les milieux protestants. Ce sont les plus libres des hommes, parce qu'ils ont pour les guider dans leurs explorations des principes que les non-catholiques n'ont pas. Les catholiques savent, d'une manière définie, et non pas d'une manière confuse comme les protestants, où est ce qui est de foi, et qu'est-ce qui est laissé à l'opinion libre de chacun.

Ainsi donc, nos prêtres sont parfaitement libres d'être pour ou contre le Crédit Social, ou de l'ignorer totalement. La prudence commande qu'ils n'aient point l'air de se prononcer au nom de leur ministère. Leurs paroissiens jouissent exactement de la même liberté ; il n'est pas du tout nécessaire que leurs opinions et celles de leurs pasteurs se rencontrent sur ce terrain, pas plus que sur certaines méthodes d'agriculture ou de production industrielle.